[�����p��] ��Ƥ��չ�����F(xi��n)��(sh��)���x���ꡱ���������f���p���֮�

��4 ���� 553 ����x 2024-09-10 23:51��Ƥ��չ�����F(xi��n)��(sh��)���x���ꡱ���������f���p���֮�

1924��10�������貨���ׁ��^(q��)��һ�gС�������������t(y��)�W(xu��)���D(zhu��n)�гɞ����ҵİ����ҡ����Ֆ|��Andr�� Breton�����֡��صס����x���F(xi��n)��(sh��)���x���ڡ����F(xi��n)��(sh��)���x���ԡ��У����Ֆ|����һ�N�ɟo(w��)���R(sh��)���I(l��ng)������ˇ�g(sh��)���ČW(xu��)���������[Ó���Կ��Ƶ�˼��ָ�����������W(xu��)����µ����_����

����ˇ�g(sh��)�@Ϥ��һ��(g��)���o(j��)������Ƥ�������ڽ����_(k��i)��չ�[�����F(xi��n)��(sh��)���x����Surr��alisme�����ԑcף�@һ�\(y��n)��(d��ng)��Ώİ���U(ku��)չ�����硣

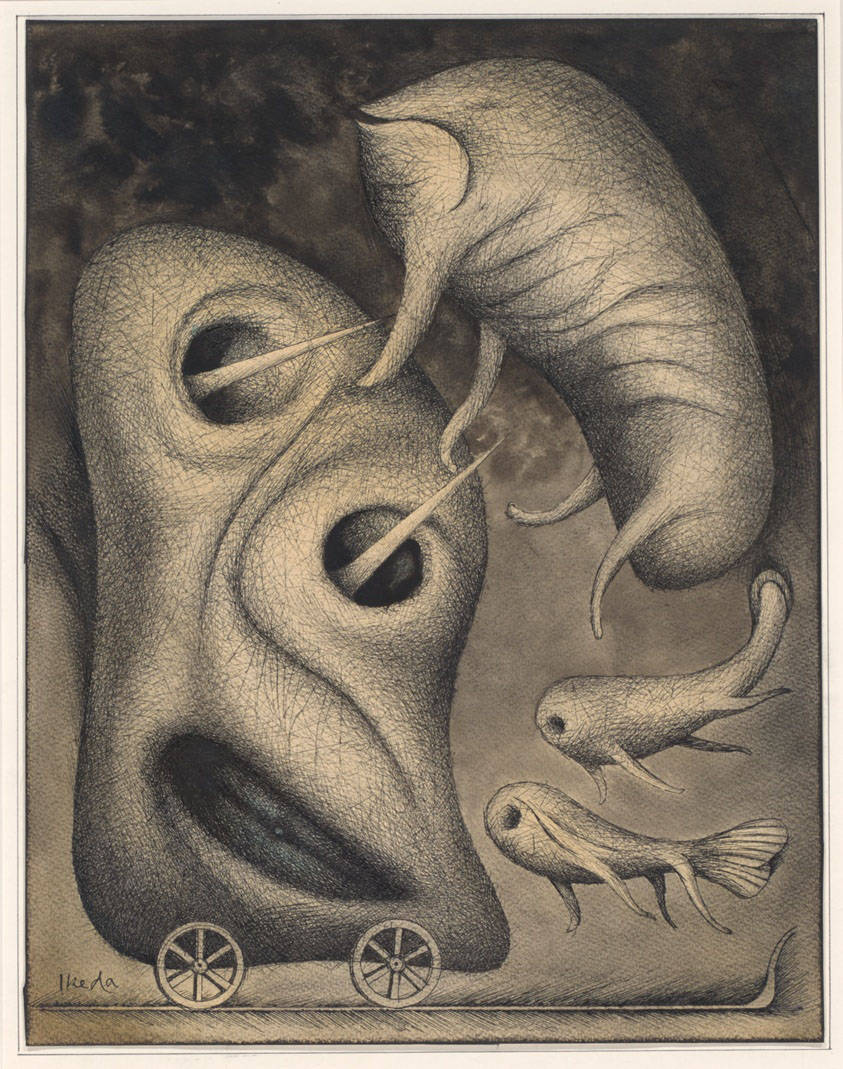

���������_�������w���B(ni��o)��������Ů�ˡ���1941��

���F(xi��n)��(sh��)���x�������c�����顱(li��n)ϵ������(d��ng)�����^(gu��)һ�l��M(m��n)�Ŵ���Ԅ�(d��ng)����ͤ��Ƭ���������M(j��n)����Ƥ�����đcף���F(xi��n)��(sh��)���x�\(y��n)��(d��ng)����չ�[�r(sh��)���s�ܸ��ܵ��@�N�����

�����Ƽ���Yves Tanguy������һ�^��˰l(f��)�ͣ���(du��)���Ԅ�(d��ng)���C(j��)���Ę������-ؐ���ء��W��ʲ��Marie-Berthe Aurenche�����^�l(f��)Ū�Áy��������_���߶ࡤ�_(d��)����Salvador Dal�����t�]���۾����·����ڳ�˯����

�@Щ�˼���Ȥ���������ܘ�(l��)Ȥ�������ЬF(xi��n)�����xˇ�g(sh��)�\(y��n)��(d��ng)�������F(xi��n)��(sh��)���x�����������������ĸ���������Ƥ�����ľ��IJ߄���չ�[�����@�N�䐂���@����Ҋ(ji��n)�����㲻�H��(hu��)�����@Щˇ�g(sh��)����߀��(hu��)�l(f��)�F(xi��n)��������ֻ��ˇ�g(sh��)ʷ�ϵĂ��������ǘO����Ȥ��ͬ�顣�������f������p������ѽ�(j��ng)�^(gu��)ȥ�˰������

չ�[�Y(ji��)���L��(hu��)���������Ӱ���zӰ���ČW(xu��)�īI(xi��n)����չ���_(d��)�����R�����ء����Ρ��¡�����ƣ�Giorgio de Chirico�����R��˹����˹�أ�Max Ernst�������������_��Joan Mir�����ȳ��F(xi��n)��(sh��)���x�\(y��n)��(d��ng)��(bi��o)־��ˇ�g(sh��)�ҵ���Ʒ�����^(gu��n)��߀������һЩ�^�ٞ���֪��ˇ�g(sh��)���������ձ�ˇ�g(sh��)�ҳ�������������ˇ�g(sh��)�����ˑ�(zh��n)��(zh��ng)�Ŀֲ��Լ���(zh��n)���ձ����I(y��)���ĺ����

��������������������(l��i)�ԡ���1956��

һЩ�ڳ��F(xi��n)��(sh��)���x�����б���(ji��n)����Ů�ѺͿ�˹��Ů�����ڴ˴������骚(d��)���ď�(f��)�s��(chu��ng)���߳ʬF(xi��n)����������������W�Z���������D��Leonora Carrington�������}���I��̹����Dorothea Tanning���Ͷ�����������Dora Maar����

���W�Z���������D�����G�衷��1942��

չ�[�ԕr(sh��)�g�����}��������14��(g��)������չ�F(xi��n)�ˆ��l(f��)ԓ�\(y��n)��(d��ng)���ČW(xu��)�������������װ��ɣ�Lautr��amont��������˹�����_����Lewis Carroll�������Լ���(g��u)���������Ԋ(sh��)��ԭ�t����ˇ�g(sh��)������ý��ĉ�(m��ng)��������ʯ��ɭ�ֵȣ���

չ�[�ĺ�����һ�����롰���Ρ����g����(n��i)�ء����F(xi��n)��(sh��)���x���ԡ���ԭ�����@�Ƿ���(gu��)��(gu��)�҈D��(sh��)�^���e��չ��ԓ�īI(xi��n)��չʾ���S����ý�w��ӳ�����^(gu��n)����ʾ�䄓(chu��ng)���^(gu��)�̺����x��Ȼ�����@����(xi��)���ļ����](m��i)�ж��x���F(xi��n)��(sh��)���x�������ɞ�һ��(g��)���l(f��)�c(di��n)�����I(l��ng)��һ��(g��)��M(m��n)���`���L(f��ng)���������������������Ф���Լ�ҕ�X(ju��)��������ˇ�g(sh��)�\(y��n)��(d��ng)��

�����ҡ����Ֆ|�������F(xi��n)��(sh��)���x���ԡ���1924

����֮���������f��M(m��n)�֮����x�桢��(l��)Ȥ

�M(j��n)��չ�[����횴��^(gu��)һ��(g��)����ʽ�����Y(ji��)��(g��u)���@�l����ģ���˶����O(sh��)Ӌ(j��)�Ľ�(j��ng)�䳬�F(xi��n)��(sh��)���xչ�[�������^(gu��n)����ʧ�ډ�(m��ng)�ð�������������@�N�P(p��n)���ĽY(ji��)��(g��u)����չ�[�������ڇ�(y��n)��ĕr(sh��)�g�����̹��1970����b����Ʒ��202̖(h��o)���g�������ؾƵ꡷��Chambre 202, Hôtel du Pavot�����L��һ��(g��)�����`��ռ�İ���Ƶ귿�g���c�����һ��(zh��n)ǰϦ���L��(hu��)��Ʒ������������1924������l(f��)�����J(r��n)�鳬�F(xi��n)��(sh��)���x�Ľ�(j��ng)��֮����

���}���I��̹������202̖(h��o)���g�������ؾƵ꡷��1970��

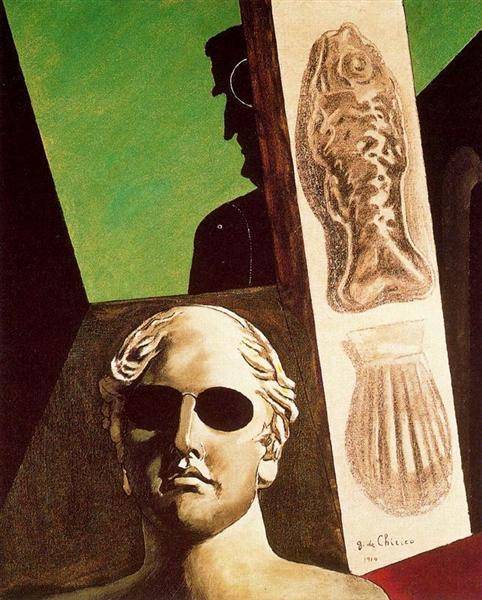

��(xi��n)�ԕr(sh��)�g�dz��F(xi��n)��(sh��)���x������ҕ�����F(xi��n)��(sh��)֮һ���ڻ����1914�����ڄ�(chu��ng)���ġ��o(j��)��ķ���������Π����A(y��)��Ф��Portrait of Guillaume Apollinaire������Ԋ(sh��)�˰������Π����^����һ��(g��)���ġ��������Π��_��(sh��)�ڵ�һ��������(zh��n)���^����������������������Q(ch��ng)�����@����(hu��)���A(y��)Ҋ(ji��n)���@һ�c(di��n)�����F(xi��n)��(sh��)���x��Ҳ������������(hu��)��߀��һ��(g��)����ī�R�Ĺŵ�����Լ�һ��(g��)�~(y��)��ģ����

����������o(j��)��ķ���������Π����A(y��)��Ф��1914��

�M�ܳ��F(xi��n)��(sh��)���x����Ľ���������������������ǿƌW(xu��)���x�ϵġ����������ɡ������������ڹ���������͟o(w��)����ጵ����1924�����Ե����߰����ҡ����Ֆ|��Ԋ(sh��)��������ͬ�飨������(chu��ng)ʼ�ˣ��籣�_��������Paul Éluard�����_���ء���˹�Z˹��Robert Desnos��Ҳ��Ԋ(sh��)��������ͨ�^(gu��)��(du��)��(m��ng)�����Ԅ�(d��ng)��(xi��)���ġ��о�����ԇ�D���iԊ(sh��)���`�е�ԴȪ�����F(xi��n)��(sh��)���xˇ�g(sh��)Ҳ����ˣ������҂�?c��)��@�������ጷų��ĈD��Ԋ(sh��)����ˇ�g(sh��)���Լ�Ҳ�o(w��)��������������ā�(l��i)Դ��

���������������o(w��)�}����1934��

�������κΌ�(du��)����������1934��zӰ��Ʒ��Ů�˵��֏ĺ���������Ľ�ጶ���һ�N������ͬ�ӣ��κΌ�(du��)�R��˹����˹��ƴ�NС�f(shu��)�����^Ů����La Femme 100 t��tes������������������ɾS�������r(sh��)���残(hu��)ƴ�Ӷ��ɵ����ؽM�ϵĽ��Ҳ�Ƕ���ġ�

�R��˹����˹�أ������^Ů��һ�(y��)

�㲻���l(f��)Ц�Ҹе��@�@�ģ����@Щˇ�g(sh��)���ڄ�(chu��ng)��ˇ�g(sh��)��Ʒ�r(sh��)�����ܵ��Ŀ옷(l��)�c����������f(shu��)������ij�Nδ֪�������(q��)ʹ����Ʒ���Q����һ�����J(r��n)ͬ�������˳��F(xi��n)��(sh��)���x���������@��(g��)�\(y��n)��(d��ng)�ķ�����ˇ�g(sh��)�㲻���ǿ����֮��������Ȼ��Ȼ����¶��չ�[�еġ�����ʬ�w����(hu��)����ͨ�^(gu��)�Α�֮�����ɰ������Ֆ|���ſ��ա��m�ţ�Jacqueline Lamba�������ڃ�(n��i)�ij��F(xi��n)��(sh��)���x�ە�(hu��)�ɆT��ͬ��(chu��ng)���������Q(ch��ng)�����^���Õr(sh��)���Ҋ(ji��n)�C���Ķ�˹�ص�Ϟ�خ�(hu��)�����������wֱ�ӷ����ڸй⼈�ϵ���Ӱ�D��Rayogramme�������F(xi��n)��(sh��)���x�߰l(f��)�F(xi��n)���S����i�����R(sh��)�����漼����

���F(xi��n)��(sh��)���xˇ�g(sh��)�ڱ������ǡ���ؓ(f��)؟(z��)�Ρ�����ˇ�g(sh��)�Ҍ���(chu��ng)�������o�����R(sh��)�����������ɰl(f��)�]���@�N��ʽ�����ڛ](m��i)�Ѓ�(n��i)�ڌ������r�£�ͨ�^(gu��)��Ʒ��ጷų���(l��i)������ݿ�ˇ�g(sh��)����������Toyen��1930�����Ʒ���o(w��)�}����Ů�ĉ�(m��ng)�����������ǘ�����(d��ng)Ȼ���](m��i)���Ă�(g��)���F(xi��n)��(sh��)���x�߱��_(d��)����ֱ�ӵر��_(d��)����Щ����Ļ�����1929��ġ��������ο�ߡ���The Great Masturbator��Ҳ���F(xi��n)��չ�[�ġ��BƤ���g������߅߀�����¾�Ь�(l��i)�����͌�(du��)���Ӽ������¾�֮����

���Ͻz�������D���������^����1951��

�_(d��)��������?y��n)�?m��ng)Ҋ(ji��n)ϣ���պ�������(gu��)�¸������F(xi��n)��(sh��)���x�߸е�������������ϣ�^(q��)�¿˵��Ӱ����(��i)���A����O(sh��)Ӌ(j��)�ĉ�(m��ng)����(ch��ng)��Ҳ���@��ͶӰ�������Ǖr(sh��)��һֱ�u(p��ng)Փ�Ҹе����@�������ǹ�Ȼ�ĉ�Ʒζ�s��M(m��n)������Ŀ�ϲ�������������������ֻ�迴����1931��Į�(hu��)������(m��ng)������һ��(g��)�Gɫ�{(di��o)��Ů�����Ӱ���@�F(xi��n)���L(zh��ng)�l(f��)����ˮ���h��(d��ng)��Λρ������Ę��������

�@��(ch��ng)չ�[���F(xi��n)��(sh��)���x������(l��i)���p����ͬ�r(sh��)Ҳ�ۼ����S���S��������혷(l��)���x���ˡ�Ȼ����������ʾ���i�F(tu��n)������ʲôһ��(g��)�IJ���(y��n)�C��(du��)���Լ�����(j��ng)�����H�顰�p����(j��)�F(xi��n)�����x����ˇ�g(sh��)�\(y��n)��(d��ng)���s����������˶�Ľ�����

����Զ����Ճ�(n��i)���R������1938��Į�(hu��)�������̴��ĕr(sh��)�g����Time Transfixed�����Ϻþ����ܿ����(hu��)�_(k��i)ʼ���ɬF(xi��n)��(sh��)����(hu��)����һ�v����С��܇(ch��)��һ�g��ͨ���g�ıڠt������Ȼ���Ҹ����еĻ�܇(ch��)ֻ���@����(hu��)�����˲�����Ԫ��֮һ���㲻��Ҫ��(w��n)���Ă�(g��)�����Q��һ�v��܇(ch��)�{���w��(l��i)��߀����Щ�҂��Á�(l��i)��ο�Լ����C���@�N�²���(hu��)�l(f��)���đT����

�R�������������̴��ĕr(sh��)�g����1938��

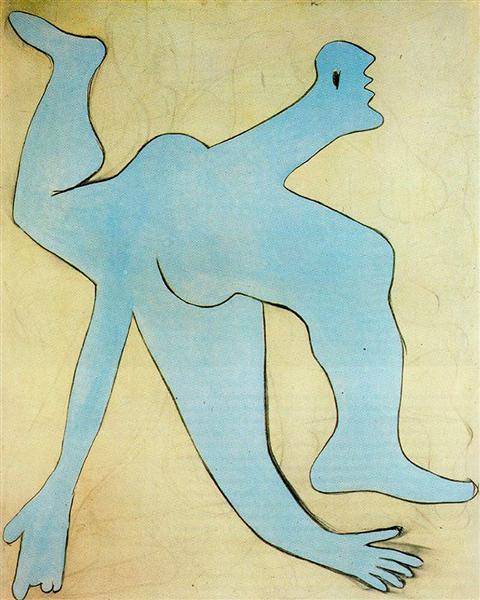

��һ���O���������R��������Ʒ���s���݆T��˼�롷��Ideas of the Acrobat������Ť�������ܲ���������w���Ғ��ڮ�����1929����Ʒ���{(l��n)ɫ�s���݆T����A Blue Acrobat����߅���ʬF(xi��n)�ˮ������c���F(xi��n)��(sh��)���x���{(di��o)�����@��һ��(ch��ng)���֮�g��ҫ�ی�(du��)������������Ť����׃�������w�ǹ��Q����Ӣ�۵���Ҳ�ǽ^��(du��)�挍(sh��)������?y��n)����?du��)���(l��i)�ΑB(t��i)�İ������c�����(l��i)����

�����������{(l��n)ɫ�s���݆T����1929��

1937�����R��˹����˹��Ҳ��(chu��ng)����һ����(hu��)�����Q(ch��ng)֮�顶�ڠt��ʹ�����F(xi��n)��(sh��)���x�Ą����������@����(hu��)���L��һֻ�M�еľ���������f(shu��)�@�P(gu��n)�ڷ���˹���x������Ը��ܵ����еĺ�����������(bi��o)�}�ĺ��x��ʲô������˹�،��Լ�ҕ����֪�������@���A(y��)���˳��F(xi��n)��(sh��)���x�\(y��n)��(d��ng)��־õ��z�a(ch��n)���ǡ����F(xi��n)��(sh��)��һ�~�������H�Á�(l��i)���ݻ�����������߀ָ����ֵġ����ϕr(sh��)�˵�������һ��(g��)���o(j��)���S������Ҳ��Ȼ�������Щ�r(sh��)���M(m��n)���F(xi��n)��(sh��)�����������ˡ�

�R��˹����˹�������ڠt��ʹ�����F(xi��n)��(sh��)���x�Ą�������1937��

�傀(g��)ϵ��չ���ա����F(xi��n)��(sh��)���x����ȫ�����

��(j��)Ϥ�������F(xi��n)��(sh��)���x���ꡱϵ��չ�������(ch��ng)�������ǵڶ�վ����չ�ڱ����r(sh��)���������_(k��i)Ļ���S����2025���Ǝ��������R��������(gu��)�h��������(gu��)�M(f��i)�����M���߷Q(ch��ng)���@��һ��(g��)ǰ��δ�еIJ�չ��ʽ���M��ÿ��(g��)���е�һЩ��Ʒ�����}���ֲ�׃�����������֕�(hu��)�l(f��)��׃����ÿ��(g��)�����^����(hu��)�v���Լ���(d��)�صĹ�����

����(gu��)��Ƥ��������һ���e�k�P(gu��n)�ڳ��F(xi��n)��(sh��)���x���ش�չ�[����2002������(d��ng)�r(sh��)չ�[��ҕ��һ��(g��)Դ����С�F(tu��n)�w�ĚW���\(y��n)��(d��ng)��Ȼ���������Ժ�W(xu��)�Ͳ����^�_(k��i)չ�˴����о����U(ku��)չ�˳��F(xi��n)��(sh��)���x���о�ҕ�ǡ��˴�չ�[�IJ�չ������(l��i)����Ƥ�����ĵĬ������_�ף�Marie Sarr������ʾ�����@�ΰ���o(j��)��չּ��չʾ���F(xi��n)��(sh��)���x�Ķ������������J(r��n)�������F(xi��n)��(sh��)���x��һ��(ch��ng)������������ص��\(y��n)��(d��ng)���@�����h���\(y��n)��(d��ng)���Ƿdz���(d��)�صġ������H�ښW�ޣ�Ҳ������(gu��)���������������R���ﲼ�����ǵ^(q��)���������F(xi��n)��(sh��)���x��Ҫ��ᅡ�����չʾԴ�����R(sh��)���(m��ng)�����ճ������е�����һ������

�Kɺ�������_(d��)���������F(xi��n)��(sh��)���x��(g��u)�D����1943��

�ڲ��������ʼ����g(sh��)�^�����F(xi��n)��(sh��)���x�ĸ�����r(sh��)�g����һ��������̽��19���o(j��)ĩ�������x�c���F(xi��n)��(sh��)���x֮�g��(li��n)ϵ���M���@�ɂ�(g��)�\(y��n)��(d��ng)�L(zh��ng)���ԁ�(l��i)��ҕ�骚(d��)��������չ�[�״�չʾ�@Щ(li��n)ϵ����һ��������(zh��n)ǰ���ˇ�g(sh��)���](m��i)�������Ĕ��ѡ�����������չ�[�IJ�չ�˸�����˹��������Ƥ�أ�Francisca Vandepitte���f(shu��)����߀�e���f(shu��)���M(f��i)���ϵ¡����Z��Fernand Khnopff��19���o(j��)ĩ�Ƿ�������Ԏ������Ľ��Ф��(hu��)��Ӱ����R������1932�����Ʒ������Ĵ𰸡���The Unexpected Answer��������չʾ��һ���T(m��n)�ϳ��F(xi��n)��һ��(g��)���δ�С�Ķ���������ͬ��������ķՇ���ԓչ�[����7�µ��]Ļ��

�M(f��i)���ϵ¡����Z����(hu��)�ҵĽ�㡷��1887��

�R��������������Ĵ𰸡���1932��

�M��չ�[����Ѳչ�^(gu��)���в�����׃�������ֲ�������չ������Ʒ���ڰ��������������������r(sh��)�ʼ����g(sh��)�^�����^�صĹ匚֮һ�R�����صġ������ۇ�(gu��)����The Dominion of Light����չ��Ƥ�����ġ��@����Ʒ�ʬF(xi��n)���{(l��n)������µĘ�(sh��)ľ�ͷ������s�\����ҹ���Ĺ⾀(xi��n)�����R�����������ò��Ֆ|1923���Ԋ(sh��)�䣺��Ҫ��̫�(y��ng)��������ҫ�ͺ��ˡ���

�R�����أ��������ۇ�(gu��)����1954��

���һ��ġ�Ѳ��չ�[�����˴�ϵ��չ�в����^����(hu��)���������S�����^�غ��Ļ��z�a(ch��n)��(l��i)�߄�չ�[������Ƥ��֮��չ�[���Ǝ��R�����R�������(hu��)���۽�����������u�ij��F(xi��n)��(sh��)���xˇ�g(sh��)�ң����_(d��)���ͺ��������_���S����չ�[���ڝh�����g(sh��)�^�^�m(x��)��̽����(gu��)�������x���z�a(ch��n)��2025����Щ�r(sh��)����չ�[�����_(d��)�M(f��i)��ˇ�g(sh��)�����^���v�����F(xi��n)��(sh��)���x���ڶ���(zh��n)�������g�����Ĺ�����

�����^(gu��)�����傀(g��)չ�[���^(gu��n)������(du��)���F(xi��n)��(sh��)���xˇ�g(sh��)�����������}���L(f��ng)�����Լ�����Ҫ�P(gu��n)ע�c(di��n)�����S�����V�������������M(f��i)��չ�[�IJ�չ���R�ޡ���������Matthew Affron���f(shu��)����

���Sչ�[��׃���Էdz��m��չʾ���F(xi��n)��(sh��)���x���殐�c��Զ�����������¡��ʾ�����](m��i)�����^�ij��F(xi��n)��(sh��)���x�L(f��ng)�����J(r��n)����������һ�N�����܌W(xu��)���đB(t��i)�����F(xi��n)��(sh��)���x��һ��(g��)����˼���ǣ��҂�������������������I(l��ng)�҂�?n��i)���δ���_(d��)�ĵط�����

ע�����ľ��g�ԡ��l(w��i)��(b��o)��ˇ�u(p��ng)�ˆ̼{ɭ����˹��չ�[�u(p��ng)Փ��Jennifer Rankin�Ĉ�(b��o)����չ�[������Ƥ������չ����2025��1��13��

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (3 ��(g��)�u(p��ng)Փ)