�o(j��)��Dz��T�Q��180����ϵ�С���ˇ���^��һ������������

�Dz��T��

�Dz��T��1844.8.1��1927.11.29����ԭ�������ֲ��T���e̖�]�����F�����h�壬�㽭���������Ї������F(xi��n)������ˇ�g(sh��)�l(f��)չ�^�ɕr�ڵ��P(gu��n)�I��������Ԋ����������ӡ���Ľ^��һ���ڎ�����������r�����������������������̼ң��c�β��������A��̓���R���顰��ĩ�����Ĵ�ҡ���2024���DžDz��T�����Q��180�����������l���e�����ˡ���ˇ���^��һ������ϵ���uՓ���������ڿ��l(f��)���������I(l��ng)���������I(l��ng)���@λ����ˇ�g(sh��)��ҵ��L(f��ng)����

������

�Dz��T�L����ˇ�g(sh��)���c���ڡ��Dz��Tˇ�g(sh��)Փ��(������ˇ����9��1984��)�����ԡ�������Փ֮�������wԊ���������ܵ��������֘�Ұ���������������@��M����һ�Ƕ������䄓(chu��ng)�����^�̺��������R������c�Ԟ������

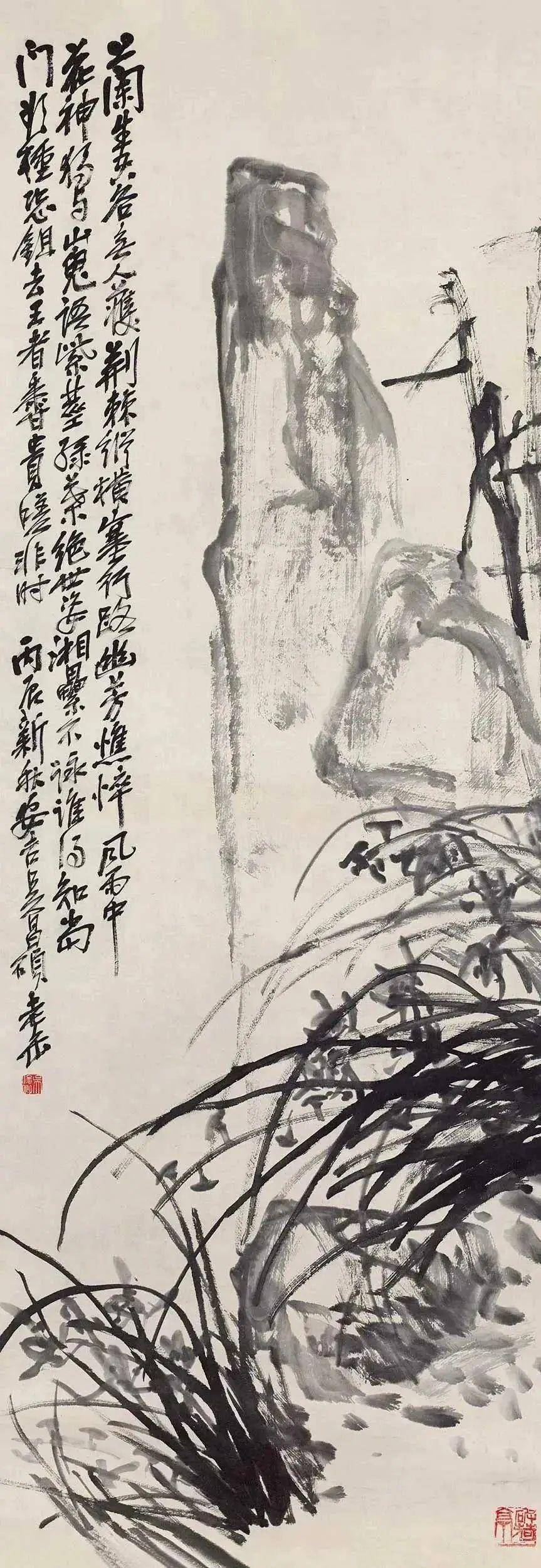

�Dz��T ���m����

108cm��35cm

��һ�������F���ⲻ���Ρ��������Ї������������Ї�ˇ�g(sh��)��һ���O��ŵ�����}���������Ӿ���ՓԻ��������һ��һ�������������������f�����f��ؓ(f��)ꎶ�������_���Ԟ������(�����ӡ�����ʮ����)�����ԡ��⡱���^������Փ������Ҳ���ߵ�һ������������������������Ҳ������������Ҳ��(��ʷӛ��̫ʷ��������˾�RՄ?w��)Z)��������M(j��n)һ�����J(r��n)�顰���������ߣ��ꖚ�Ҳ��ꎚ����������ꖚ����龫�������Ї����������������@����˼���ǡ������ա�(�֮)�����跽���硰���Q�½z���������Ƹ�������ˮ�еء���Ҳ�К���B�d�������˅ǵ��ӕr������������ڕ���Ԋ���нԵõ��˸���̵�؞�����ǵ���Ո�ጢ܊�脦һ�������^��њ������������ғ]������(���Ƴ�����ӛ��)�������A���������P�]���������L(f��ng)�������ښ�����������Ǯ������������?zh��n)�֮������δ��K�Y���������ˮ��ҳ��F(xi��n)���t������ī�����J(r��n)�顰Փ�������ƣ�Ҋ�c��ͯ�������Ї����_�������ˮ��@��һˇ�g(sh��)֮;���Dz��T�䌍�nj��ǵ��ӡ��K�Y��������֮ˇ�g(sh��)�����ڞ�һ�w����ֱ�ӳЂ����١�ѩ�����֏��β��ꮋ�L(f��ng)ȡ���ĕ���������������ؽ�M��(g��u)˼������P���t�����L(f��ng)������(���������Ϯ��Z���屾)�Dz��T��Ի���������������������M���£������HҊ����������P���w�����ڂ�����ؽ�W(xu��)֮��ʧ�������y�������@�Nʾ�����Ì��Dz��T��Ӱ�����̵������Dz��T��ͬ��ǰ�˵������������⡱��Խ�ڡ����Ρ�֮����һ�����^�㌑���������������������⡱�����L������Ҫ��(n��i)�ݣ����������^�ǡ����⡱���^������(chu��ng)�����^������Ҫ�������Y(ji��)���s�ǿ��Բ���̫�P(gu��n)�ĵģ��@�H���������ij�N�F(xi��n)�����Є�ˇ�g(sh��)��(��(d��ng)Ȼ���Є�ˇ�g(sh��)���c�����⡱�ڱ��|(zh��)�����ϲ�ͬ)��

�Dz��T ���_(d��)Ħ��

108cm��35cm

�Dz��T����Ҳ�ǡ������L(f��ng)������һ��dzɣ���ī���c����ڤڤ�����F���ⲻ���Ρ����Ԯ������������ڻб�ݮ̦����(�����Z���ˮ����x�L�䡷)���������rÿ�X�С��ŹPֱ��֮�⡱�����������������������K�����С��ݚⲪ�������ء������Ԯ����С������v�M������������Ǭ����⡱���@�N���⡱���������ڡ��B(y��ng)�������ڵ�֮ɽ�������ġ������ܡ�Ԋ���顰���⡱��һƪ��Փ�����ƣ���ɽˮ�����������M��ò�����x�����ϳ����B(y��ng)���������������������W(xu��)�����������������������������V���P�����n�nġ�����������Ʀ��Ո�^���c�����wȥ��������Ը��˼��������ֱ��s���������ԅDz��T�Į����O�ؚ������ݣ�����������R���ԡ������S�ڼ����ߞ��ϳˡ����ı�ԭ�����İl(f��)���W(xu��)�Ƕ�ȥ����ˇ�g(sh��)����Ȼ�������Ρ���������Ī���������Ǯ��ġ���ʯ�Ļ�����֡�߀������w�ӣ����^�����S������ԡ����족��֮�������f�|�������챾�o�������ᮋ��Ȼ���������̕���һ��ͬ���족���Ї����v��(j��ng)���N���������S�w���죬�~�S�ڜY�����˵�һ��Ҳ�����Ϲ�֮�������ɵò��ݿ��嵶����ȡ�����뽭ˮ�����˵ڶ���Ҳ�����й�֮�������s���Ʉ�����������������Իȥ�����˵�����Ҳ�������֮�����Ǯ����_���ԣ����Ⱦͱ��F(xi��n)���^�������˴��w֮�t���β���֮���ԡ����F���ⲻ���Ρ����������M(j��n)�˴��⮋�İl(f��)չ��

�Dz��T ������P�⡷

96cm��43cm

�����������֮����ݸ塱������֮���������DžDz��T��һ�����c�����ґ{���P����ī�H�ݲݡ�������÷���L�ƣ����������֦�B�飬Ȧ����֦��赈A����÷���˲�������������ʒ�����������ԃ�������Ѽ��ϣ������컯Ҳ��(�����ܕ�����÷��)���Dz��T����ʯ���ĺ������ʌW(xu��)��֮�����β����������f�����ӹ��������������������ݕ�������׃��؞ͨ�����y��W�EҲ�����Dz��T�����Դ˷��뮋��������֮����ݸ��������s�팢�ϡ����Ї���ʷ����Ԫ�����ˮ��d�������������ĝB��ij�N�ùP��Ҏ(gu��)���Ծͱ�ͻ���������@���з�ӳ���w���\��һ���}��Ԋ�У���ʯ���w��ľ����������߀��(y��ng)�˷�ͨ����Ҳ�����ܕ������֪��������ͬ��(����ʯ����D��)������ͬԴ����Ԫ�����γ���һ����Ҫ�Ă��y(t��ng)����ǰ��δ��Dz��T�ߵø��h(yu��n)����ʯ����(��)��������֮�����뮋���@��Ȼ�c�����~Ǭ�α����ʯ�W(xu��)֮�d�����P(gu��n)�����ɮ�(d��ng)�r�ĕr���L(f��ng)��������ʮ�����o(j��)ĩ���ϰ��������ĵij���(1898)���ػ�ʯ�ҵİl(f��)�F(xi��n)(1900��)�����DžDz��T�W(xu��)��֮�������^ˇ�g(sh��)ÿ��ǰһ��֮�M(j��n)��������Ҳ��ζ���Ͱ��S�����(ԭʼ)����һ�ӵ�̽����Դ���@��ˇ�g(sh��)ʷ���ǎ���Ҏ(gu��)����֮�F(xi��n)���������μ�L֮���ƴ�ľ�����β���֮�ڝh����ʯ���Dz��T֮��ʯ�����؝h���������������ȵ�������������������ӡ����֮�ږ|���残(�ձ���ʿ�L��)�����������ȣ����߸߸�֮����̫ƽ������ˇ�g(sh��)��������֮�ڷ����˵�̵ȵ������ǺϺ�ˇ�g(sh��)�l(f��)չ֮��Ȼ������Ī�������

�Dz��T ���R���S�ҷʡ�

129cm��42cm

���^�Dz��T���^������֮����ݸ塱����һ�N���ߵ�ˇ�g(sh��)���硣ʯ�����ԡ���塱������Ȼɽ���顰��̖������չ��ɽˮ�L��(����ʮ�q���ѱM����ݸ�D��)�����Dz��T���ԡ�����֮��������ʯ���Ĺ���֮�P��(�Y(ji��)�w�c�P��)�顰��̖�������������ġ�����Ȼ��(�����˴�ɽ��֮���������dζ)���@ʹ�Ї�������һ�ӽ��롰���������ԡ��x������ƫ�������^�����ǵ��ࡱ�����҅Dz��T����(qi��ng)���`����ݡ���������֮�����\��ݹP�ݣ�����(qi��ng)�˜��ŹP�����ӿ��˹�(ji��)�غ���ɣ��Ķ���(n��i)�ڵ��_(d��)�������ⲻ���Ρ����@�ǽ����Ї���������ζ��ͻ�ƣ���(bi��o)־�����L(f��ng)���D(zhu��n)���c��

���ùP�ϣ��Dz��T���f���C�������ùP���������������ˈA�Ŷ���(y��n)����(������Rʯ�������E����)�������������Ī�Lͤ�Ä��P����֮����P���P����ÿʹP���Dz��T������֮�⪚��һ������һ�������hƽֱ���������뮋Ҳ�Ǒ������h��ָ����̓���c�˴�ɽ�˵��ùP֮��һ�}��������˴���Ӳ���������������Dz��T����������܄�����Ҋ��������������֮���������\���·��τt�лؾU֮�����������д�Č��ǃA������������ΉK�沼�֣������ܾ�����ʰ���½���֦�~현ݶ��������t��һ�ݣ�����L(f��ng)��ѩ֮������Ԋ�ҡ��������֮�������ؿ����̎��ǧ��ĺ��ƽ��(���S)���@Ҳ�ǡ�����֮����ݸ塱����һ���x����

�Dz��T ��ɽˮ��

125cm��29cm

��������ī����������t�����Dz��T��ī�O�n���������Ⱦ��ڴ�đ��ī����ҹĥ��ī֭һ�����峿�����d�]����Խ�����ꡰ�H�߳Ժ�������ϲ�����~���t����ī�F(tu��n)�F(tu��n)������һ��������÷�������ǡ����Fһ��÷֪�������������֮�P���L�輤Խ������÷ز�C����������ʯ鶖��ޔ��ɡ��������ˮ�������Ӳ�P�����_���ɡ����Qһ�ѽ��P���b��������ۙ��ƴȡī֭�Mһ�����d�l(f��)�������t��妺���ʯʯ�c������ʯ������������ɽ�����Ժ�ٝ�@��ī��Ó����ͬ���ƶ���̦�`֦�������R���l˹�c������Ȼ�l����ʰȥ��Ԣ�]���Ƒҟo������ؘs�������p������Ĭ�c�컯ͨ��˪�L(f��ng)����Ū�����������ƽ�֖|����(���]�e�桷�����X��÷)����������B(t��i)���SȻ���ϡ�ˮ��ī������P���Ɵ��������������P���컯������˲Ϣ֮�g�����Ž�����һ؞�������Ȼ�ܸ�ͨ��������������Ӣ����ˮī�ĸ������O�M����֮�����Dz��T�L����W(xu��)����ÿ�������ˮī�������ɫ�����Dz��T����Ҳϲ����ɫ����ĵ����ç����֬�ڃ��֡�����ϲ������t���������ô��̼t��Ҫ�cɽ�`���G������������L(f��ng)Ȥ���f������ϧ�����^���ˣ���Ȼ�ҽ���Ҫ�o��һ�c�ɫ���������ô�t��ɫ�{(di��o)ī������һ��(chu��ng)���������������P�M�d������֧�{(di��o)īһ��������ī�cɫ��Y(ji��)�����������Ї����Ă��y(t��ng)��������֘OԢ�F(xi��n)������ī����ɫ�����������Ї����ľ��A�������Dz��T����ī�cɫ֮�����������¾���ͬ�r��ī�ص��O�c��Ҳ�����˘O�c������ƽ��һؚ�o���ۣ�����ʹī����ɳ�������@�N��r���ֿ��Y(ji��)̎��ɫ�ʵġ�ͨ�С�������ī����̎����t�����@��һ�N�O��֮���R��������Pī���ܡ��P�T���Fī���꣬��������������������ڻ�������ī�Ƿ����������漰���ҵĚ��|(zh��)���W(xu��)�B(y��ng)���Ը�ȾC����������������������Ϣ�����ˉ۵�������Dz��T��ī�ùP��˹��ⰻȻ�����C(j��)����ڮ�ʷ�ϴ_����ǰ�o���˵���

�Dz��T �����وD�S��

163cm��47cm

�Dz��T ������ˮ�ɈD�S��

175cm��48cm

�l(f��)���uՓ �uՓ (6 ���uՓ)